Vaughanのアルバムで一番好きなのはWith Clifford Brown(1955)です。彼女のボーカルもさることながらBrownのトランペットがぴか一で、愛聴しているファンも多いと思います。Brownの歌伴3部作、VaughanとHelen MerrillとDinah Washingtonはどれも素晴らしいのですが、VaughanのLullaby of Birdland のBrownの押さえた演奏とHerbie Mannのフルートがとにかく好きで、3枚の中では一番出番の多いアルバムとなってます。

Vaughanは息の長い多作なアーティストでしたが、晩年に位置づけられるPablo盤の中にもハッとさせられる名盤があり、中古レコード店でPablo盤を見つけると嬉しくなってしまいます。最近、立て続けに2枚見つけることができ、それぞれ聴きどころが多かったので、記録しておきます。PabloレーベルはVerveレーベルの創設者ノーマン・グランツが晩年に作ったレーベルで、Pabloという名前は彼が蒐集していた画家、パブロ・ピカソから取っているそうです。壮年期以降のベテランミュージシャンの活躍の場を作っており、Oscar Peterson然り、Ella Fitzgerald 然り、Art Pepper然りといぶし銀の名盤が揃っている印象です。

I love Brazil はPablo移籍後初のアルバムで、リオデジャネイロ録音。当時のブラジルMPB界の売れっ子が数多く参加していることでも、Pabloの気合の入れ方が伝わってきます。JobimやNascimentやCaymmi一家の参加が注目されていますが、大のAzimuth好きの私にとってはJosé Roberto Bertramiが全編でエレピとピアノを弾いていることが、この盤を購入する決定打となりました。一曲目の”If You Went Away (Preciso Aprender a Ser Só)”から、Bertramiの出しゃばらない軽やかなフェンダーローズの音が聞こえてきて「お、これやこれや」となってしまいます。Bertramiの鍵盤はほぼ伴奏のみで、ソロを聴けるわけでもないのですが、アルバム全体のレイジーな雰囲気を醸すことに大きく貢献しています。続く、Jobimでおなじみの”Triste”もVaughanの迫力ある声で歌われると、これはこれで味わい深く聴こえるものです。”Travessia”などではその頃乗りに乗っているNascimentがボーカルを披露しています。

彼はWayne ShorterのNative Dancer(1974)での素晴らしい作曲とボーカルでJazzファンの心をつかみましたので、Pablo側には客寄せ的な期待もあったのかもしれませんが、いずれにしても主役を食ってしまうくらいの存在感がありますね。全編40分弱、ブラジリアンオールスターズをバックに、まだ脂がのっているVaughanのボーカルを楽しむことができる好盤でした。こちらは、CDを所有していませんので初めて聞きましたが、夏に向けて出番が増えてきそうな気がしています。Vaughanは後にSérgio Mendesをプロデューサーに迎えてBrazilian Romance(1987)という傑作にして彼女の最終作を出しますが、ブラジルとの蜜月の第一歩としての本作を聴いてみるのもいいかもしれません。

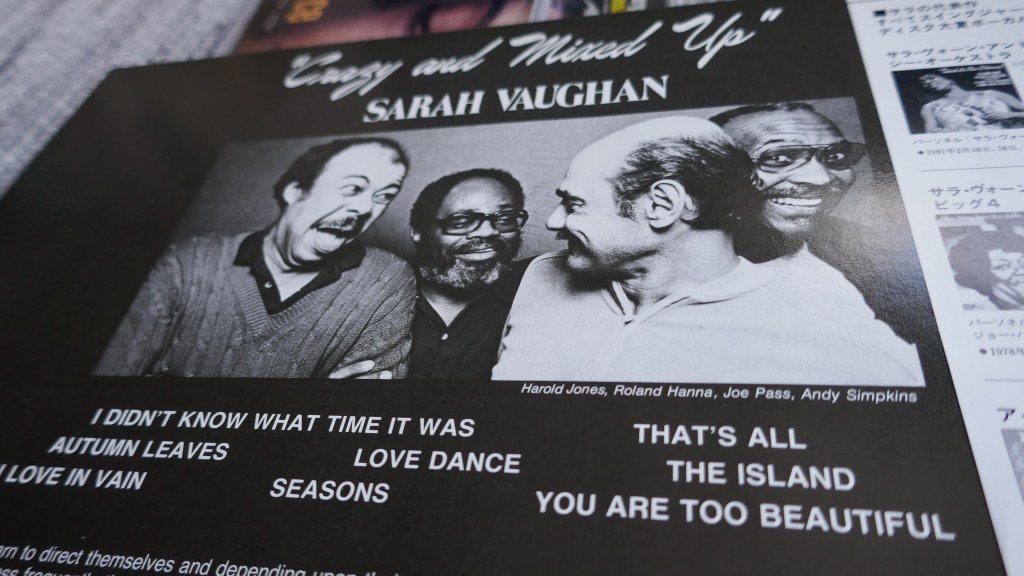

Crazy and Mixed upはVaughnにとってPabloから最後に出すレコードとなりました。彼女としても、本作以降オリジナルアルバムはThe Planet Is Alive…Let It Live!と前述のBrazilian Romanceの2作しか出しておらず、本作は長いVaughan創作の歴史の終盤を飾る名盤として知られています。似た味わいのジャケットを持つHow Long Has This Been Going On(1978)がOscar Peterson Trioと演っているので、そちらの方が注目されているかもしれませんが、本作はセルフプロデュースであることに加え神がかった歌唱を堪能できる素晴らしい出来栄えです。CDで長らく愛聴してきましたが、中古邦盤を見つけたのでついつい買ってしまいました。本作はVaughanの多少力が抜けたような感じで歌う”I Didn’t Know What Time It Was”で幕を開けますが、これぞ完璧なJAZZボーカルという佇まいで名盤の予感が広がります。Pabloの申し子Joe Passの控えめなギターも素晴らしく、Vaughanの歌唱を引き立て、作品を盛り立てています。この路線が続けばいいなと思ってしまうのですが、本作品でもっとも有名な3曲目”Autamn Leaves”でその期待は裏切られます。全編を歌詞無しのスキャットで歌いきる、そこが素晴らしいと賞賛を受けている作品で、確かに凄いのですが力の抜けたVaughanの歌唱の魅力をもっと聴いていたいという願望はここで終わってしまいます。邦盤タイトルが枯葉とされていることからも、多くの聴き手に取ってこの曲がメインディッシュとなっているのかもしれません。“Love Dance”、”The Island”とブラジルのIvan Linsが作曲陣に名を連ねていますが、ブラジルっぽさは微塵もありません。一曲くらいラテンのリズムが入っていても変化球となってよいのではと思ってしまいますが、直球勝負でVaughanは聴くものの耳を惹きつけ続けます。本作はJerome Kernのスタンダード曲You are too beautifulで幕を閉じますが、Jazz ボーカルアルバムはこうであるべき、という陰りと多幸感を余韻に残す名歌唱となっていると思います。

ジャズボーカルのアルバムはアナログが非常に合いますね。このような素晴らしいアナログ盤に出会ってしまうと、見つけたら無闇に手を出してしまいそうで、恐ろしいです。

コメントを残す